Les "Conveniences" à Londres

Louis Masson

About the Book

Description:

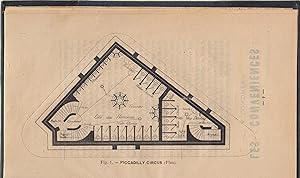

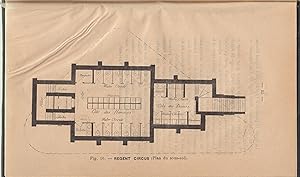

In-8 demi chagrin noir, 16pp. et 8 plans des équivalents anglais de nos vespasiennes françaises. En page de titre, un tampon de la Section de la salubrité de la Direction des Travaux de Paris. Extrait du "Génie Sanitaire" n°12, Deuxième Année, rédigé par l'Inspecteur de l'Assainissement de Paris. Rare plaquette sur ce sujet de toute actualité. Une vespasienne est un urinoir public pour hommes, placé sur les trottoirs ou dans des aires publiques telles que les parcs. Ce genre d'urinoirs, équipé de cloisons afin de préserver l'intimité, dispose parfois de chasses d'eau. Les premiers édicules sont créés en 1834. À Paris, en 1980, elles laissent la place aux sanisettes, également adaptées à un usage féminin. Plusieurs historiens et sociologues, dont Laud Humphreys, se sont intéressés à ces édicules. La vespasienne doit son nom à l'empereur romain Vespasien, à qui l'on avait attribué, mais à tort, l'établissement d'urinoirs publics à Rome. En réalité il a étendu un impôt spécial atteignant l'industrie et le commerce, à la collecte de l'urine, utilisée par les teinturiers pour préparer les étoffes avant de les mettre en couleur ou, quelquefois, pour dégraisser les laines, les étoffes, et ouvrages faits de laine, comme draps, ratines, serges, bas, bonnets, etc. Moqué pour cet impôt, il aurait répondu : « L'argent n'a pas d'odeur » (« pecunia non olet »), phrase devenue proverbiale. En termes linguistiques, on dira que vespasienne est un onomastisme de catégorie grammaticale nominale et de genre féminin créé par dérivation lexicale, plus précisément par l'adjonction du suffixe -ienne. À Paris, comme dans toutes les grandes cités, « de par le Roi, il [était] interdit de satisfaire aux besoins naturels ». Aussi, vers 1770, le lieutenant général de la police de 1759 à 1774, M. de Sartine ou Sartines, prit la décision de faire "disposer des barils d'aisance à tous les coins de rue" de Paris. Ensuite, des édicules construits sur la voie publique en vue de satisfaire les besoins naturels des passants, souvent oublieux d'hygiène publique, furent introduits à Paris par le préfet de la Seine, le comte Claude-Philibert de Rambuteau, en 1834. Il en fait installer quatre cent soixante-dix-huit sur les trottoirs de la ville. Pour couper court aux railleries de l'opposition, qui a bien vite baptisé l'édicule « colonne Rambuteau », le préfet lance l'expression « colonne vespasienne », en référence à l'empereur Vespasien, à qui on a attribué l'établissement d'urinoirs publics payants, à Rome. Les sobriquets se multiplient alors : « Les édicules Rambuteau s'appelaient des pistières. Sans doute dans son enfance n'avait-il pas entendu l'o, et cela lui était resté. Il prononçait donc ce mot incorrectement mais perpétuellement » (Marcel Proust). À cette époque, des homosexuels du 16e arrondissement de Paris les appellent « baies », plus convenable que « tasses » (plus argotique). Dans les milieux plus populaires, on les avait baptisées « Ginette ». Le terme de pissotière, en référence au « trou dans la muraille d'un navire pour laisser s'écouler l'eau de surface », est resté. « Lieu de rendez-vous des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ou lieu de drague appartenant aux itinéraires complexes d'une géographie du désir condamné », elles font l'objet de nombreuses anecdotes. « Ainsi ce ministre de l'Information de la 4e République, coincé dans une rafle de pissotière et qui, reconnu par un policier qui lui demande, éberlué, ce qu'il fait là, lui répond sobrement : « Je m'informe, voyons ». C'est dans des circonstances semblables qu'a été arrêté le comte Eugène Le Bègue de Germiny en 1876. Les vespasiennes sont également un lieu de rencontre prisé des prostitués masculins. Seller Inventory # 6459

Bibliographic Details

Title: Les "Conveniences" à Londres

Publisher: Imprimerie Ch. Schlaeber, Paris

Publication Date: 1893

Binding: Couverture rigide

Condition: Très bon

Edition: Edition originale

Top Search Results from the AbeBooks Marketplace

Les "Conveniences" à Londres

Book Description Couverture rigide. Condition: Très bon. Edition originale. In-8 demi chagrin noir, 16pp. et 8 plans des équivalents anglais de nos vespasiennes françaises. En page de titre, un tampon de la Section de la salubrité de la Direction des Travaux de Paris. Extrait du "Génie Sanitaire" n°12, Deuxième Année, rédigé par l'Inspecteur de l'Assainissement de Paris. Rare plaquette sur ce sujet de toute actualité. Une vespasienne est un urinoir public pour hommes, placé sur les trottoirs ou dans des aires publiques telles que les parcs. Ce genre d'urinoirs, équipé de cloisons afin de préserver l'intimité, dispose parfois de chasses d'eau. Les premiers édicules sont créés en 1834. À Paris, en 1980, elles laissent la place aux sanisettes, également adaptées à un usage féminin. Plusieurs historiens et sociologues, dont Laud Humphreys, se sont intéressés à ces édicules. La vespasienne doit son nom à l'empereur romain Vespasien, à qui l'on avait attribué, mais à tort, l'établissement d'urinoirs publics à Rome. En réalité il a étendu un impôt spécial atteignant l'industrie et le commerce, à la collecte de l'urine, utilisée par les teinturiers pour préparer les étoffes avant de les mettre en couleur ou, quelquefois, pour dégraisser les laines, les étoffes, et ouvrages faits de laine, comme draps, ratines, serges, bas, bonnets, etc. Moqué pour cet impôt, il aurait répondu : « L'argent n'a pas d'odeur » (« pecunia non olet »), phrase devenue proverbiale. En termes linguistiques, on dira que vespasienne est un onomastisme de catégorie grammaticale nominale et de genre féminin créé par dérivation lexicale, plus précisément par l'adjonction du suffixe -ienne. À Paris, comme dans toutes les grandes cités, « de par le Roi, il [était] interdit de satisfaire aux besoins naturels ». Aussi, vers 1770, le lieutenant général de la police de 1759 à 1774, M. de Sartine ou Sartines, prit la décision de faire "disposer des barils d'aisance à tous les coins de rue" de Paris. Ensuite, des édicules construits sur la voie publique en vue de satisfaire les besoins naturels des passants, souvent oublieux d'hygiène publique, furent introduits à Paris par le préfet de la Seine, le comte Claude-Philibert de Rambuteau, en 1834. Il en fait installer quatre cent soixante-dix-huit sur les trottoirs de la ville. Pour couper court aux railleries de l'opposition, qui a bien vite baptisé l'édicule « colonne Rambuteau », le préfet lance l'expression « colonne vespasienne », en référence à l'empereur Vespasien, à qui on a attribué l'établissement d'urinoirs publics payants, à Rome. Les sobriquets se multiplient alors : « Les édicules Rambuteau s'appelaient des pistières. Sans doute dans son enfance n'avait-il pas entendu l'o, et cela lui était resté. Il prononçait donc ce mot incorrectement mais perpétuellement » (Marcel Proust). À cette époque, des homosexuels du 16e arrondissement de Paris les appellent « baies », plus convenable que « tasses » (plus argotique). Dans les milieux plus populaires, on les avait baptisées « Ginette ». Le terme de pissotière, en référence au « trou dans la muraille d'un navire pour laisser s'écouler l'eau de surface », est resté. « Lieu de rendez-vous des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ou lieu de drague appartenant aux itinéraires complexes d'une géographie du désir condamné », elles font l'objet de nombreuses anecdotes. « Ainsi ce ministre de l'Information de la 4e République, coincé dans une rafle de pissotière et qui, reconnu par un policier qui lui demande, éberlué, ce qu'il fait là, lui répond sobrement : « Je m'informe, voyons ». C'est dans des circonstances semblables qu'a été arrêté le comte Eugène Le Bègue de Germiny en 1876. Les vespasiennes sont également un lieu de rencontre prisé des prostitués masculins. Seller Inventory # 6459